浩瀚之中医学,处处蕴藏着哲学智慧。在之前的文章“中医经典思维之——形神合一,道器并重”“中医经典思维之——气血同调,一气周流”中,泰安市中医医院针灸二科郗洪滨主任通过两个看似简单、实则病机复杂的案例给大家介绍了中医经典的辨证论治思路。《读医随笔》云:“大抵治病必先求邪气之来路,而后能开邪气之去路。”其中,“使邪有出路”之论治思维,充分体现了和谐中庸之道。笔者在临床跟郗洪滨主任学习过程中,见他用此法治愈患者颇多,现略举一例,或可窥中医治法之精妙,以飨同道。

病案举隅:

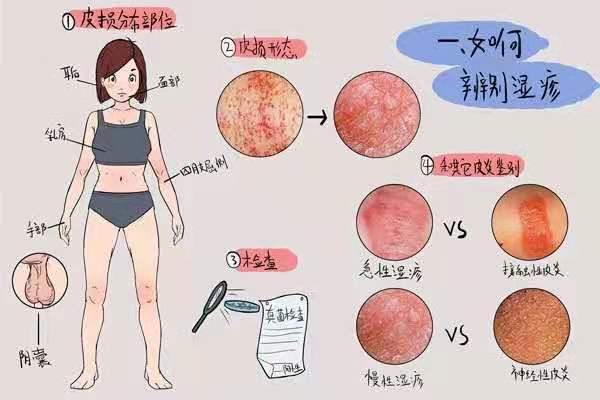

患者男,49岁,2020年11月12日就诊。主诉:双下肢踝关节周围、躯干部红色丘疹伴瘙痒反复发作1周。 就诊时见双下肢踝关节以下、躯干部散在米粒至豌豆大小的坚硬丘疹,呈深红色,瘙痒难忍,甚则影响睡眠。曾就诊于皮防所,予以炉甘石洗剂、地塞米松磷酸钠注射液、糠酸莫米松软膏、依巴斯汀等药物治疗,效一般。平素纳眠尚可,二便调。舌诊: 舌质暗红,苔薄白。脉诊:左寸软滑豆,左关软滑质软,左尺弦滑质软,略紧;右寸软滑豆,上滑豆,右关弦滑质软,右尺弦滑质软,略沉紧。中医诊断:粟疮;西医诊断:结节性痒疹。治则:通里达表、升清降浊,宣散郁火、祛风除湿。

治法:四诊之后,郗洪滨主任予以传统针灸疗法配合中药自拟方5剂后,患者双下肢红肿灼热明显减轻,皮疹色暗,局部瘙痒症状减轻。2020年11月18日复诊:继续予以针灸疗法,效不更方,再进5剂,皮疹大部消退,瘙痒明显减轻,心烦除,二便如常。2020年12月07日三诊:针灸之后,中药又进5剂,诸症痊愈。

辩证分析:

结节性痒疹属于疣状结节性损害,故又称疣状固定性荨麻疹或结节性苔藓,属于中医的“粟疮”、“马疥”或“顽湿聚结”范畴。该病初起为水肿性红色丘疹,后成为黄豆至蚕豆大小实性半球状结节,表面角化呈疣状,主要临床表现为结节性损害伴有剧痒,皮损处多见抓痕、血痂,不仅损容性强,且治愈难度大,病程较长,可持续数年,使病人的外观受到影响,同时对他们的精神和心理层面造成很大压力。中医指出,结节性痒疹发病原因多由于体内湿热内生,其外受风火湿毒或因虫咬毒侵,致气血阻络,结聚于肌肤而成。

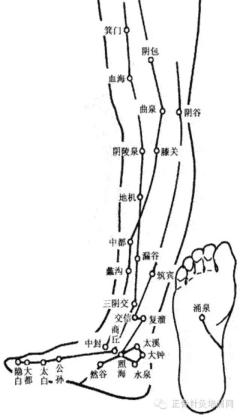

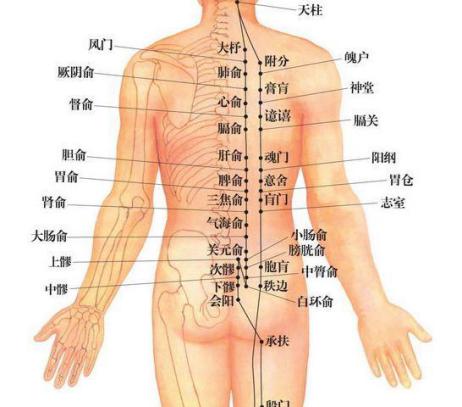

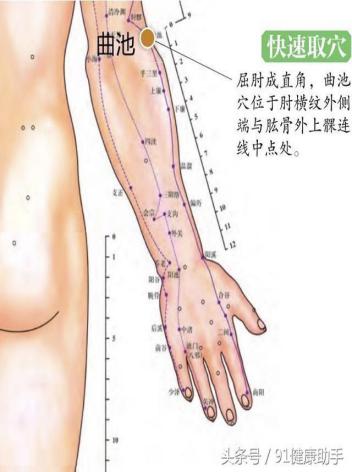

(一)针灸取穴:阿是穴(痒疹部位)、曲池、大椎、肺俞、膈俞、脾俞、血海、足三里、三阴交等。

穴方释义:曲池为手阳明经合穴,针刺曲池可清肌肤湿气,化胃肠湿热。足三里为足阳明胃经合穴,既能健脾除湿,又能补益气血,达到标本兼顾。三阴交为脾经、肾经、肝经的交会穴,调理肝脾肾三脏而祛湿邪,足三里、三阴交相配,共除肌肤之湿热。肺主皮毛,肺俞穴是肺脏之气输注于背部的腧穴,取之补益肺气、益气固表,同时,可以增强人体抵御外邪的能力。“治风先治血,血行风自灭”,故可取血会膈俞、血海活血养血。委中又称“血郄”,《素问·水热穴论》曰:“治热病五十九俞……委中、髓空此八穴者,以泻四支之热也。”指出委中刺络放血可驱风散邪、清热解毒。因此,可在膈俞、大椎、委中、皮损局部行三棱针点刺或皮肤针叩刺后拔罐放血,以祛瘀生新,和血养血,泻热熄风。《针灸甲乙经》载:“大椎,三阳、督脉之会”,泻大椎可泻各阳经之热,对于皮损局部,针刺或围刺可疏通局部经络气血,祛风止痒,以缓解患者瘙痒难耐的痛苦。

(二)中药自拟方升降散加减

温习教材《方剂学》之方解及文献摘要中的方论,知其不少古方含“用药须使邪有出路”之义,散寒祛湿、益气解表的败毒散,方解云:方中人参亦属佐药,用量虽小,却具深义:一是扶助正气以驱邪外出;二是散中有补,不致耗伤真元。主治寒积腹痛的温脾汤,附《成方便读》方论:参、甘以培其气,当归以养其血,“病因寒起,故以姜、附之辛热,使其走者走,守者守,祛寒散结,纤悉无遗,而后硝、黄导之,由胃入肠,何患乎病不去哉?”蒿芩清胆汤,则采撷《重订通俗伤寒论》之点睛句:“使以赤苓,俾湿热下出,均从膀胱而去”。“青蒿脑清芬透络,从少阳胆经领邪外出。”《宣明论方》防风通圣散,附文献摘要《医方考》云:“风热在皮肤者,得之由汗而泄,风热之在巅顶者,得之由鼻而泄,风热之在肠胃者,得之由后而泄。风热之在决渎者,得之由溺而泄。”主治热入营分证的《温病条辨》清营汤,点明:佐以金银花、连翘清热解毒,轻宣透邪,使营分之邪透出气分而解。此即叶天士所说“入营犹可透热转气”之理。以上摘录之方论方解,诚究心于平昔,斟酌于临时,则对拓宽给邪以出路的用药视野必有得益焉。

郗主任在此案例中,巧妙运用升降散加减,取得了很好的疗效。升降散出自明·张鹤腾《伤暑全书》,为治暑良方,后得清代医家杨栗山的发挥,载于《伤寒瘟疫条辨》书中,为治疗瘟疫而设。升降散是杨栗山之名方, 方用蝉蜕辛咸凉, 有透邪达热, 解毒透疹之功;僵蚕辛苦咸平, 既能宣通火郁之邪, 又能透风湿于火热之外, 两味均为虫药, 有宣郁达热, 升阳中之清阳的功效。姜黄气味辛苦寒, 可祛邪伐恶, 行气解郁;大黄味苦大寒, 可泻下解毒除秽, 降阴中之浊阴。四药配合可达到升清降浊、解郁宣达、内外通达之功。在皮肤科的很多疾病中是由于风热、热毒、血热、湿热而致的, 长期大量应用寒凉药或过食生冷常可导致邪热郁闭不得外泄, 因此应用升降散可起到升清降浊、升阳降火的功效, 使内外通达, 气血调畅, 可作为皮肤病的基本用方。杨氏谓方中“僵蚕、蝉蜕升阳中之清阳, 姜黄、大黄降阴中之浊阴”, 并谓“一升一降, 内外通和”。后世广泛。

郗主任分析认为,中医治病,大凡当分有邪无邪,有邪者宜祛邪,欲去邪,必使其有逐出之路,邪之出路不外三途,一是从肌表透散,二是从口中排除,三是从二便而去,即张子和所谓的汗,吐,下三法,如在此病例中,湿热内蕴为病机之所在,但其又不似寒邪之类,可通过泻法以解之,更不能以吐法消之,唯有以下法除之,故以诸多清热泻火利湿之药将湿热之邪折服,后以大量利湿通淋之药将邪气送达出体外,可谓因势利导,祛邪而不伤正,真正达到和谐之功。正如《名老中医医话魏长春医话》中所写:“治病需从生理自然,用药当视病势所趋,祛邪应乘势利导,切忌截病出路。”寥寥数语,点中审病求法之要旨:即在整体观念的指导下,做到辨体与辨证相结合,在治病过程中,若有邪,当应做到因势利导,祛邪而不伤正,犹如兵家所云:“屈人之兵不如趋人之兵。”治病亦应当如此。

当下新冠疫情反弹,而中医则主导了这次河北疫情的治疗。“清肺排毒汤”的核心机理正是“邪有出路”。清肺排毒汤由麻杏石甘汤、五苓散、小柴胡汤、射干麻黄汤等经方加减化裁而成,通过宣肺清热、化气利湿、疏利三焦、下气祛痰、行气逐水以清肺、排毒,恢复“肺主治节”功能,使“邪有出路”而达到治疗新型冠状病毒肺炎的目的。